執筆日 2025/02/18

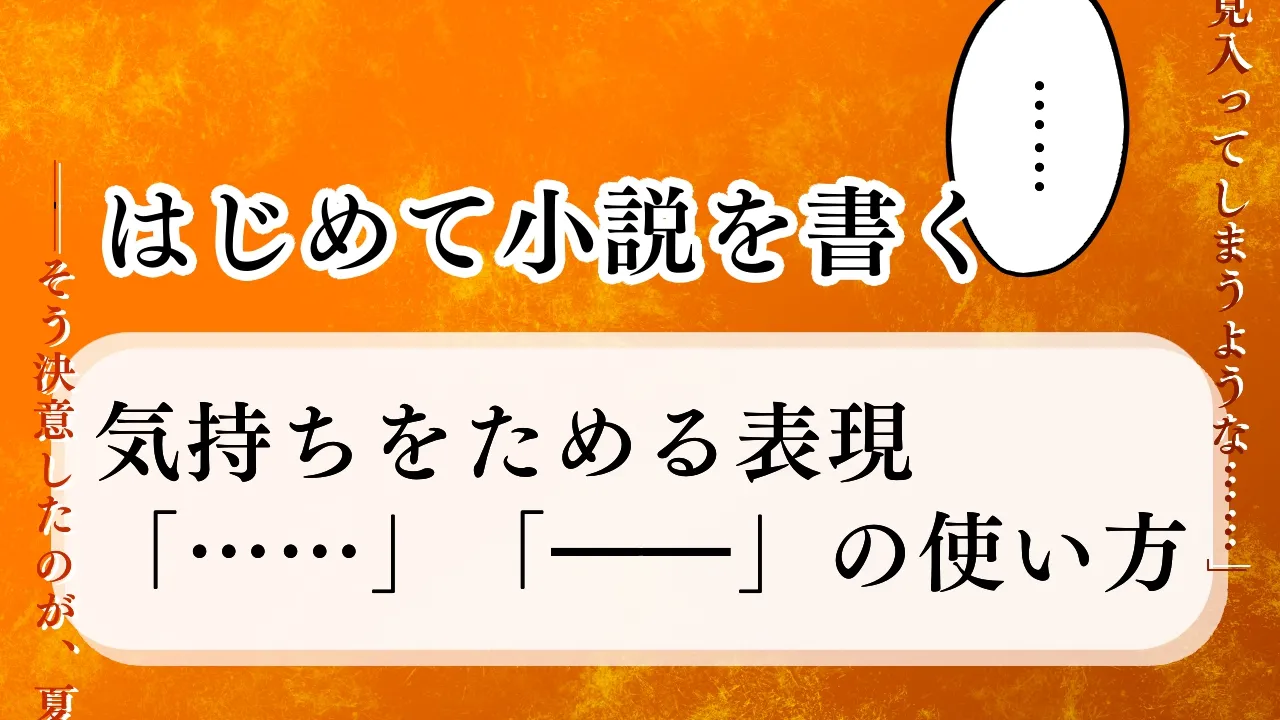

今回は、小説を書く時、感情を表現したり、間を表現したり、様々な使い方が出来る「……」「──」について、使い方のルール、打ち込む手間を減らす方法、私が小説でどのくらい記号を使っているかをまとめました。

縦書きで「……」を書く時のルール

「……」 三点リーダー、てん 等

中黒や、読点、圏点(けんてん)、点はたくさんありますが、どれも違いがあります。

分かりやすくするために並べて書きますね。

小説で気持ちのため、沈黙などを表現する「……」は三点リーダーですので気をつけて下さい。1マスに3つ点が入るものです。

そして基本的には上のように2マス分打ち込むのが、小説のルールになっています。

もし、もっと長い沈黙を表現したい場合は3マスや5マスではなく、偶数倍(2、4、6…)で増やしていくほうが無難かもしれません。

ただ、これは偶数だからといって読者が読みやすいとか、印刷上きれいに出るとか、そういったことはありません。

以前の記事で紹介した「段落」や「!」などの記号では読みやすさの話をしましたが、今回は違います。

これは言ってみれば “なごり” のようなものみたいです。

活版印刷時代は、この「……」が二つで一つのブロックとして作られていたとか……。

出典を見つけることが出来なかったので本当かどうかは分かりませんが、今のところそれ以外で三点リーダーを2つ繋げる納得のできる理由はありませんでした。

昔から2マスで使っていて、みんなそれで見慣れているからそのままにしよう

ということのようです。

「なんだそれ!」と思う人もいるかもしれませんね。

確かに「そんなことなら自分は好きに書きたい」と思うかもしれませんし、それも良いと思います。場合によっては2マスではない方が読みやすい文章になるということもあるでしょう。

ただ、慣れというのは想像以上に恐ろしいものです。

見慣れたものが違う形で書かれていると違和感があり、物語が入ってこないという人すらいます。誤字脱字と同じような感覚になってしまうのです。

出版社の開催している小説コンテストに出すのであれば、三点リーダーが1マスだったことだけが理由で、一次審査で落とされる可能性もあります。

出版社の開催しているコンテスト……発表されている審査員の先生が読む前に下読みと言って、応募規定に反しているものやコンテストの趣旨にあっていないものを除外する作業があるようです。三点リーダーを2マスにする規定は無いですが、小説の書き方を勉強していない人と見なされてしまうことがあるようです。

ネットサイトなどで開催しているコンテストは、読者の投票の場合もあるので、また違った法則があるかもしれません。

こだわりがあって三点リーダーを奇数マス分書いても、間違いというわけではありませんが、それによって生まれる不利益も覚悟したうえでこだわってください。

ちなみに、漫画では三点リーダーは1マスが主流です。

吹き出しを圧迫しないようにという工夫でしょうね。自分の創作活動に合った記号の使い方を選んでいきましょう。

縦書きで「──」を書く時のルール1

「──」

この記号、かなり厄介です。

「……」の場合は、この記号が三点リーダーであると自信をもって言えるのですが、「──」は、パッと見てもなんと呼ぶのが正しいか分からないのです。

順を追って説明していきたいと思います。

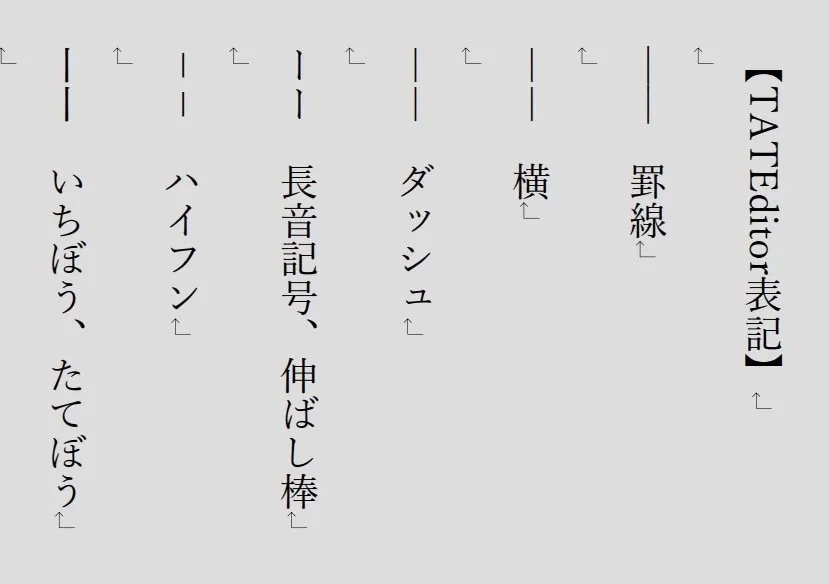

まず、私が使用している「──」は、「罫線」と入力すると出てくる記号です。

しかし、似たような記号はたくさんありますので、いくつか書いてみようと思います。

違いを分かりやすくするためにあえて2マス分書いていきます。

── 罫線

―― 横

―― ダッシュ

―― 長音記号、伸ばし棒(言葉の後につけるとフォント変わるー)

―― ハイフン

丨丨 いちぼう、たてぼう

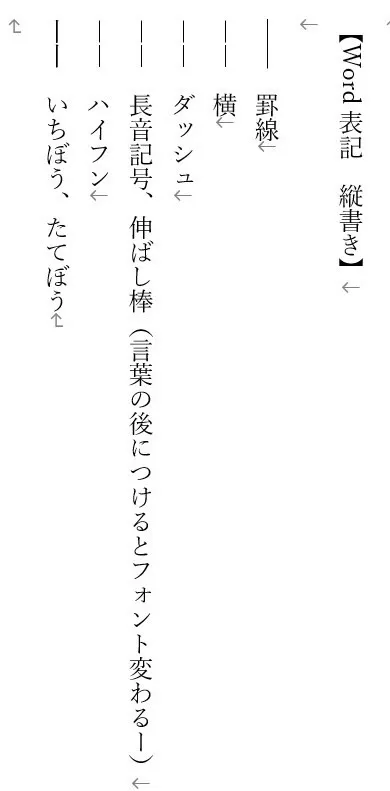

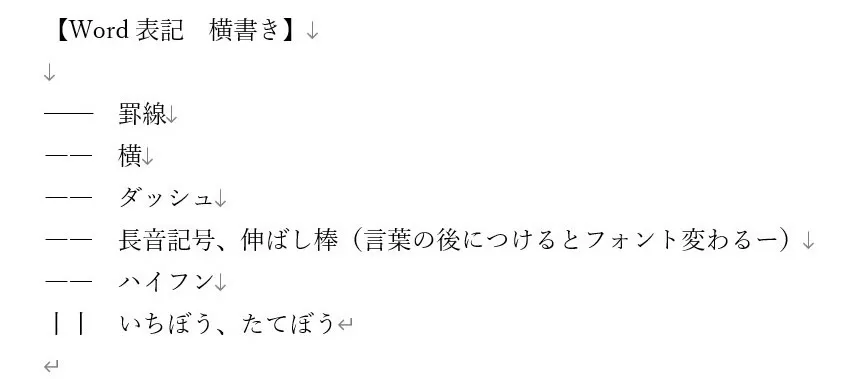

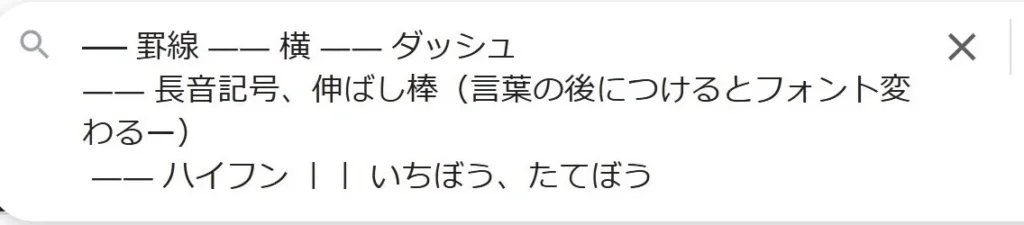

そして、様々な媒体で書いてみたものをスクリーンショットしたものがこちらになります。

↓ Word縦書き設定

↓ Word 横書き設定

↓ Windows Chromeでの検索欄

中にはよく見ないと違いが分からないものもあります。

しかし、私のパソコン環境だと「罫線」が一番きれいに表示されるということは伝わったでしょうか。

他の記号だと2マス書いた時、途切れてしまいます。

だから私は「罫線」を使っているのですが

本来、小説などでこの「──」という記号を使いたい時は「ダッシュ」が正しいようです。

あなたのパソコン環境だと、どの記号が一番きれいに表示されるでしょうか?

「ダッシュ」できれいならそのまま使うのが良いと思いますが、もし他の記号のほうがきれいに表示されるなら、そっちを使ったほうが良いかもしれません。

ネット上のサイトに小説を投稿する予定があれば、そのサイトの表示を調べてみて適切な記号を使いましょう。

雑誌が開催しているコンテストなどにデータで応募する予定なら、そのデータがきれいに表示される形を使いましょう。

縦書きで「──」を書く時のルール2

「──」は、「……」と同じく2マス分書きましょう。

1マスだと伸ばし棒みたいに見えてしまいます。

たくさん書きたい時も、やはり「……」と同じく偶数倍にしていくのが無難でしょう。

基本的に、「……」と「──」は同じルールだと考えて良いと思います。

「……」「──」を楽に打ち込む

記号ってけっこう打ち込むのが面倒くさいですよね。

そういう時は、辞書登録をしましょう!

そんなことか、と思うかもしれませんが、私が書き始めた当初は知らなかったので紹介します。

スマホでも、パソコンでも、辞書登録という機能があるはずです。

名前や設定方法は機械によって違うので調べてみて下さい。

どうやって活用するのかを説明します。

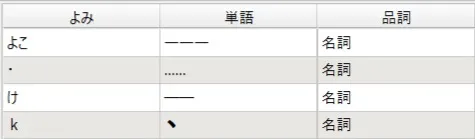

例として私が実際に辞書登録している文字を紹介します。

こんなかんじ

これによって

キーボードで「・」と入力すれば予測変換の一番上に「……」が出てきます。

登録する時に気をつけることは、普段あまり使わない文字で、入力しやすいものにした方が良いです。

あまり良くない例

➀「。」→「……」

「。」も小説では頻繁に使うので、地味に変換の手間がかかります。

デフォルトの状態だと「。」で「……」が出てくるのでつい登録したくなりますが、まったく違う文字でも大丈夫なので、覚えやすい範囲で使わない文字を登録しましょう。

②「けんてん」→「﹅」

「けんてん」という言葉は長いので、打ち込む時間がかかります。

せっかくの辞書登録なのでもっとラクしましょう。

短い言葉や、使わない記号で登録しておけば、すぐに変換出来ますし、他の言葉を打つ時に邪魔になりません。

私の場合「k」と打つと毎回「﹅」が出てきますが、どうせ「k」からはじまる言葉を使う時はもう少し打ち込んでから変換するのでそれほど邪魔にならないのです。

「けんてん」で辞書登録していた時のほうが毎回めんどうだった記憶があります。

では使い方が分かってきたところで、最後に「……」「──」の使いどころを考えてまとめていきましょう。

小説における「……」「──」について

ここからは筆者が小説を書く時にどう使っているかという話なので、ルールでもなんでもありません。むしろ、小説をたくさん読んでいる人からしたら変な使い方をしている可能性もありますが、あくまで一例として紹介します。

どうやって「……」「──」を取り入れたら良いのか不安な人、他の人はどんな感じで使っているのか知りたい人は読んでみて下さい。

「……」について

私は、セリフによく使います。

地の文(会話以外の文章)では、心情を説明する時に使うこともありますが、それほど多くはないです。

セリフでは、言い淀んでいる表現や、呆れている表現にも使います。キャラクターが何かを考えている時の間に使うこともありますね。

「……」という表現はとても便利なので、つい使いたくなるのですが、あまりにも「……」が多いと、なんとなく文字の割合が私の好みでは無くなるので、ここぞという時に使うようにしています。

「──」について

この記号も私は好きです!

ただ、使う回数は「……」より少ないと思います。

そして、「……」よりも、作家さんによって使い方が分かれるような気がしています。

私は、地の文で使うことが多いです。

・心情ではなく情景説明をした時に、「。」で終わらせず余韻を残したい時

・物語が一区切りつく時に、良い感じの結びの言葉が見つからない時

・文章の間で説明を入れたいけど、「()」で覆うのはちょっと説明的すぎて嫌な時

・回想シーンを書き始める時

こんな感じでしょうか。

時にはセリフでも使います。

「……」が多くなってしまったセリフで、これ以上「……」を書きたくない時など、少し詩的な雰囲気を出したい時にも使います。

「……」「──」はどちらも物語のアクセントとして便利ですが、良くも悪くも作品の雰囲気を変えてしまうため、使い勝手が難しい記号でもあると思います。

あまりに使いすぎると読みにくくなってしまったり、表現力が足りないように見えてしまったりするかもしれません。

小説では、同じ言葉を繰り返し使い続けるより、色々な言葉で表現することが評価されやすいです。「……」を何度も使うより、色々な表現方法を試してみるのも良いと思います。

参考までに

二つの記号をどのくらい使っているのか、私の書いた作品を調べてみました。

『テレパシー』 全文 約9万6千文字(原稿用紙換算307)

「……」342回 「──」123回

『帰月』 全文 約2万3千文字(原稿用紙換算71枚)

「……」41回 「──」7回

青文字になっている題名をクリックタップすると小説の掲載ページに飛ぶことが出来ます。

もちろん作品の内容次第で記号の使用頻度は変わります。

ライトノベルを書きたいのであればたくさん使うかもしれません。

純文学ならもっと少ないかも?

ジャンルに囚われすぎる必要はないと思いますが、まずは自分の好きなように使ってみて、「上手く表現したい形にならないな」とか「読みづらいな」と感じたら、改めて他の人の作品を読んで勉強してみてもいいかもしれませんね。

さて、今回の記事は以上になります。

次回も引き続き、はじめて小説を書く方に向けてルビの振り方について紹介します。

気になる方はぜひブックマークしてお待ち下さい。

コメント